密を避けるための移動手段として通勤に自転車を使う動きが出てきていますが、自転車はそもそも誰でも最初から乗れる訳ではありませんね。

「はじめて自転車に乗れた日のことを覚えていらっしゃいますか?」

と尋ねると、思ったより「覚えている」と回答される方が多いです。実は多くの人が自転車に乗るトレーニングを行う子どもの時期は、人間の成長過程と密接な関係があります。

今回は、いつもと少し趣向を変え、自転車に乗るトレーニングのタイミングや自転車が子どもに与える影響を考えてみましょう。

好ましいタイミングは?

“小学生までに自転車に乗れるようになってほしい“

これは多くの保護者が感じる願いだそうです。では、自転車に乗り始めるのに好ましいタイミングとはいつなのでしょうか?

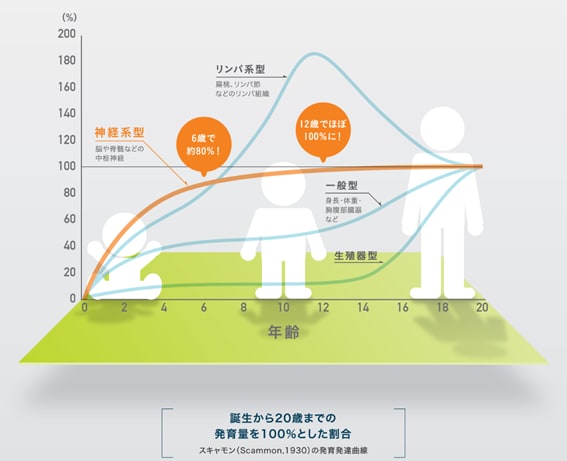

川崎医療福祉大学の西本哲也准教授によると、4歳の子どもの平均的な運動能力は、片足立ちでわずか5秒間とバランス感覚は未熟な状態だそうです。しかし、この時期は脳や脊髄を司る神経系の成長が著しく、6歳ごろまでにバランス能力などの運動機能を向上させることは健全な発育のためにもベストなタイミングなのだそうです。下のグラフは年代ごとの発育量を表しています。

20歳時の発育量を100%とすると脳や脊髄に関わる「神経系型」の発育量は、6歳までに80%、12歳頃でほぼ100%に達し、その後大きな成長は見られません。特に急激に上昇する6歳頃までに、さまざまな運動や活動によって神経回路に刺激を与え、回路を張り巡らせるように促すことが健やかな成長に有効だと考えられます。

幼児のうちは運動・知覚・知能・認知・言語が相互に影響しながら発達するため、6歳までに感覚と運動の統合を行っておかなければ「もったいない」状況だと言えるでしょう。

つまり自転車に乗るトレーニングを始める4歳から6歳ごろは、その練習を通じて脳や神経系の発達に一役買っている可能性があると考えられます。

コーディネーション能力=あらゆるスポーツの土台

理学療法士でもある西本先生は、脳科学をもとにしたコーディネーション能力のトレーニングについて研究されています。

コーディネーション能力とは7項目に及ぶ「人の調整力」であり、神経系の発達に深くかかわっている能力です。これらの能力を子どものうちに遊びや運動などを通じて育むことで、その後「身体を巧みに動かす能力」につながり、あらゆるスポーツに対応する土台を形成できると考えられます。第一線で活躍するスポーツ選手も注目しているというこのコーディネーション能力ですが、自転車運動でも高められると考えられています。

自転車運動はまず、足を着けずに自分の身体でバランスを取りながら前進する乗り物であること。そしてハンドルやブレーキの操作をしながらペダルを漕ぐなど、手足を使い、複数の動作を一度に行う運動であること。さらに移動による通行環境の変化が著しく、都度判断しながら動作をする必要があることなどがコーディネーション能力を高めることにつながっているようです。将来に役立つ力を育むことが期待できる自転車運動は、健やかな成長だけでなく子どもの未来を切り拓く可能性も秘めています。

恐怖心に打ち勝つ“段階的練習”

子どもの運動能力の発達を妨げる一番の要因は「恐怖心」だと、西本先生は言います。鉄棒の逆上がりならば“落ちるのが怖い”、自転車ならば“転ぶのが怖い”と考える傾向があります。

もちろん個人差はありますが、この恐怖心を少しでも乗り越え、小さなことでも“できた!”という体験をすると脳に分泌される「ドーパミン」が身体を動かし、集中力やモチベーションを上げ、さらなる成功体験につながると考えられます。

恐怖心の強い子どもは補助輪つきからスタートすることもできるので、自転車は次第に乗れる自信をつけやすいアイテムなのです。

「失敗を繰り返さない」一人称経験

子どもが雲梯をしていて手を滑らせて落ちた場合、この子どもにとって落ちたことは一人称体験となります。「雲梯をしたら落ちる」という記憶が残って避けるようになることもある一方で、失敗した経験から「どうしたら今度は落ちないか」と自ら工夫し、恐怖心を克服するケースもあります。

これは「フィードフォワード」と呼ばれる運動学習過程の中のひとつであり、子どもの運動能力を高める重要なサイクルになります。このように失敗を繰り返さないように考え、トライし続ける経験をすることにも自転車は適していると考えられます。

4歳から6歳の子どもにとって、自転車は少しハードルの高さを感じる乗り物かもしれません。しかし、失敗をしながら「どうしたら乗れるようになるのか」と考え続けていく機会として、さまざまな能力を伸ばすことが期待できるでしょう。

子どもにとっての自転車。実はたくさんの能力を育む、絶好のチャンスなのですね。思い立ったら吉日。お天気に恵まれたら、お子様のチャレンジを応援してみてはいかがですか?

脳と自転車の関係はコチラでもご紹介しています。

Vol.43仕事の効率を上げたい人へ。自転車通勤ではじめる、“脳活”。有酸素運動で未来は変えられる!

マインドスイッチでは、自転車や自転車通勤による健康的で豊かなくらしを実現するための情報をこれからも皆様にお届けしてまいります。

More Contents

-

青の食材とリラックスを取り入れ、「発散」できる身体に。/レモンと香り野菜のちらし寿司

リモートワーク中心で、自転車通勤など外に出られないこんなとき、食べ物でマインドスイッチする方法お知らせいたしま […]

健康Lab

2020年4月15日

-

仕事の効率を上げたい人へ。自転車通勤ではじめる、“脳活”。有酸素運動で未来は変えられる!

“仕事にも学業にも自分の脳を上手く使いこなしたい” “もっと「働く」脳へと進化させたい” というのは誰もが願う […]

健康Lab

2020年4月1日

-

春からの身体づくりに知っておきたい、注目の新知識「マイオカイン」。 筋肉がもたらす、生活習慣病の予防効果とは?

腕をグルンと回してみる。グッと足を踏み出してみる。と、思い通りに身体を動かすことができるのは、骨と骨をつなぐ「 […]

健康Lab

2020年3月25日

-

自転車通勤で血糖値をコントロール。他人事ではない糖尿病に、今そなえる

もはや国民病!?日本国民の5~6人に1人は糖尿病の可能性という試算も 糖尿病は、予備群を含めると2,000万人 […]

健康Lab

2019年9月10日